蔵王連峰の恵みに包まれた、自然豊かな城下町・白石

日本の最大の島である本州の北東部は「東北地方」と呼ばれ、そこには宮城県を含む6つの県が含まれます。白石市はその宮城県の南部に位置し、東北地方最大の都市・仙台市と福島市のほぼ中間にあります。雄大な蔵王連峰と阿武隈高地に囲まれた白石盆地の中央に位置し、まさに自然の恵みに包まれた地です。

市内を流れる白石川の清流と、周囲の山々が描く稜線が織りなす風景は、訪れる人々に四季折々の感動を与えてくれます。春には東北地方でいち早く桜が咲き誇り、夏には深緑の山々で涼を感じ、秋には蔵王連峰が赤や金に染まる紅葉が見事です。冬には雪景色とともに、蔵王の麓にあるスキーリゾートで上質なウィンタースポーツも楽しめます。特に標高1,705mの不忘山では、春から夏にかけて高山植物や新緑が美しく、静けさの中に山の魅力が息づいています。

市民念願の白石城の復元と継承されたサムライ文化

白石市は、古くから東北地方の交通・軍事の要衝として栄えてきました。16世紀の戦国時代には、白石城が築かれ、戦略的拠点として数々の戦の舞台となりました。その後、名将・伊達政宗公の家臣である片倉小十郎景綱公が城主となり、以降260年余りにわたって片倉氏が城を治め、南奥羽の境界を守る重要な城下町として発展します。

17世紀(江戸時代)に全国の城が一国一城令で取り壊されるなか、白石城は例外的に存続を許された数少ない城の一つでした。また、幕末には東北諸藩による奥羽越列藩同盟がこの地で結ばれ、歴史の舞台として再び脚光を浴びました。

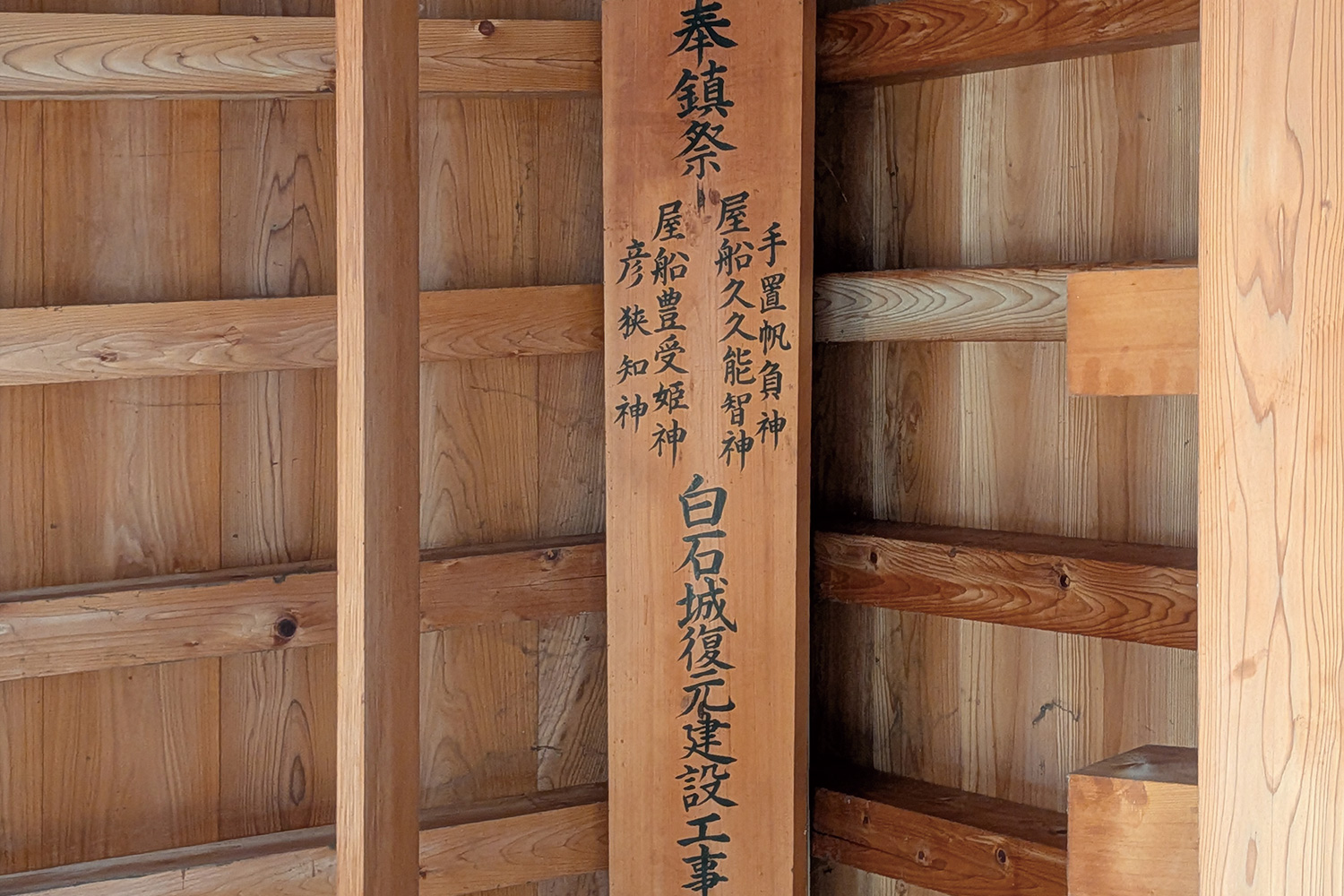

明治以降に取り壊され一度は姿を消しましたが、市民の想いと努力によって1995年に三階櫓が史実に忠実な木造建築として復元され、現在は白石市の誇りとして凛然とそびえています。

現在でも、片倉鉄砲隊による火縄銃演武や茶道体験、武家屋敷など、白石のまちにはサムライ文化の薫りが息づいています。

サムライも癒やされた名湯・鎌先温泉と、伝統が息づくこけし文化

白石市には「奥羽の薬湯」として名高い鎌先温泉があります。その歴史は古く、15世紀地元の里人が山中を掘った際に偶然湧き出た温泉がはじまりです。鎌の先から掘ったから、「鎌先温泉」と呼ばれています。

戦争の兵火や自然災害を経ながらも、東北に流れ着いた京の公家・一條家の先祖が湯に感動し、地元の人たちの賛成を得て「湯主」となり、自ら資金を負担し、現在の「湯主一條」旅館の基礎を築きました。特に、伊達政宗公や片倉景綱公といった歴史的武将も湯治に訪れたと伝えられています。現在でもこの地の湯は多くの人々の心身を癒してきました。

温泉地としての自然と文化の豊かさは、こけしにも表れています。白石市は伝統こけしの産地としても知られ、白石発祥の弥治郎系こけしは東北地方の代表格。現在も伝統工芸士が在籍し、中にはルーブル美術館で実演を行った経験を持つ名匠もいます。こけし作りの体験や、絵付けの実演は、芸術文化への造詣が深い方々にも高く評価されています。

サムライにも感動された400年の美食

白石市の味覚の代表格が、400年の歴史を持つ白石温麺(しろいしうーめん)です。油を使わず、小麦粉と塩水のみで作られる細く短い麺は、胃に優しく、体にやさしい料理として世代を超えて親しまれてきました。

その誕生には、ある親孝行の逸話が残されています。病気の父のためにやさしい食事を作ろうとした息子が、片倉景綱公の命名を受け「温麺」と名づけられたのです。冷製・温製どちらでも楽しめ、つるりとした喉越しと繊細な味わいは、シンプルながらも奥深く、まさに“日常の中の贅沢”といえる一品です。