親孝行の温かい麺

今からおよそ400年前、当地・白石城下に鈴木味右衛門という人物がおりました。味右衛門の父は胃の病にかかり、床に伏していたそうです。息子の味右衛門は父の病をたいへん心配し、何か良い食餌療法はないかと八方手を尽くしていたところ、ある日、旅の僧から「油を一切使わない麺の製法」を教わりました。

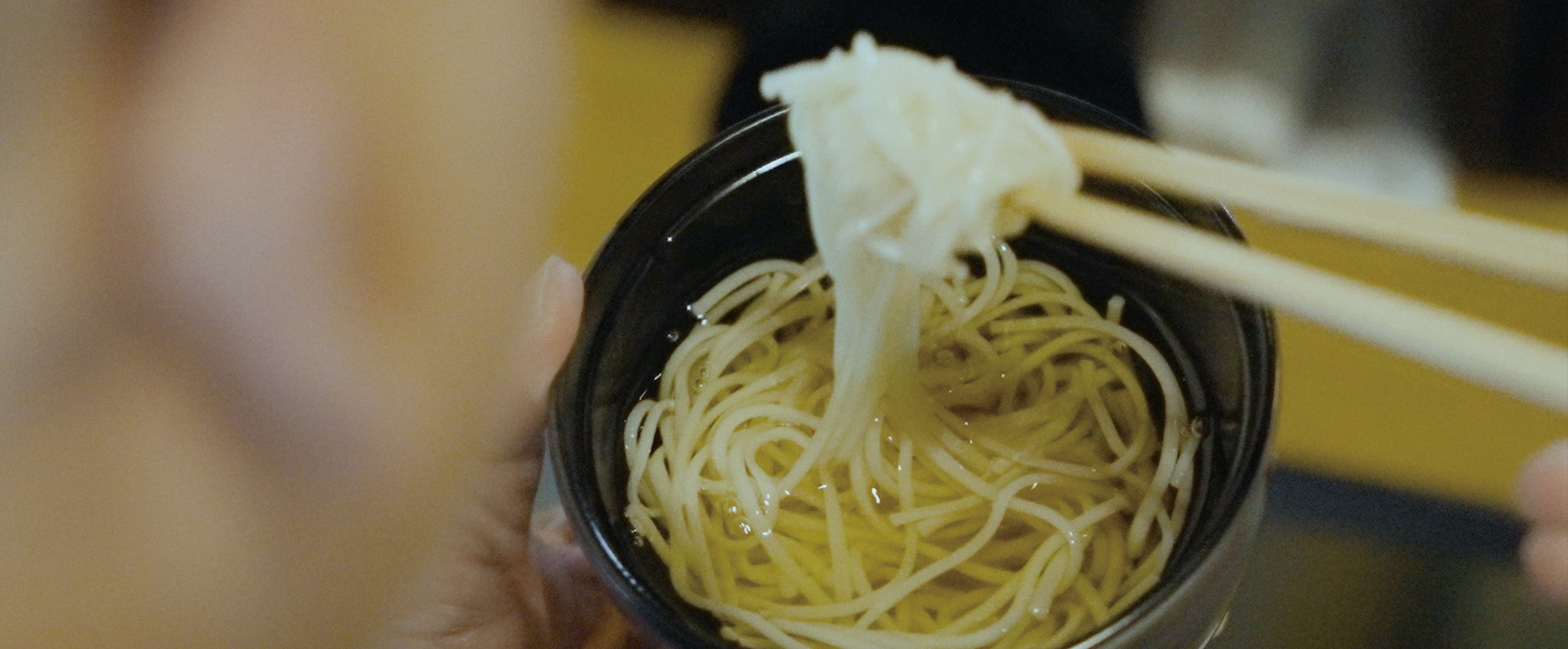

さっそくその製法で麺を作り、温めて父に食べさせたところ、父は次第に快方に向かい、やがて全快したと伝えられています。小麦粉を塩水でこねて作るため、舌ざわりがよく、消化にも優れ、胃に負担をかけにくかったため、回復が早まったのでしょう。

この親孝行の逸話が白石城主・片倉小十郎公の耳に入り、味右衛門がその麺を献上したところ、片倉公は「みちのくの人々の温かい思いやりを讃える」として、この麺を「温麺(うーめん)」と名付けたと伝えられています。

蔵王連峰からの恩恵

白石市は、蔵王連峰を水源とする清流・白石川に恵まれた土地です。かつては、その豊かな水を利用して水車による石臼挽きの粉屋が栄え、小麦粉の生産が盛んに行われていました。

温麺の主原料である小麦粉もこの地域で豊富に産出され、加えて清らかな水、温暖で乾燥した気候という好条件が揃っていたため、白石では非常に良質で美味しい「温麺」が作られてきました。

(注)すべての白石温麺は白石産の小麦粉を使用したわけではありません。

消化しやすく、食べやすい

白石温麺の最大の特徴は、その製法にあります。塩、小麦粉、水のみを原料とし、一切油を使わずに作られているため、消化に良く、胃に優しいのが特長です。

また、油を使わない製法では、麺を長く伸ばすことが難しいため、温麺は約9センチの短い麺に仕上げられています。そのため、離乳食としても適しており、子どもから高齢者まで幅広い年代に親しまれている食べやすい料理です。

次世代に継承する「100年フード」

日本の文化庁では、多様な食文化の継承と振興を目的に、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を「100年フード」と名付け、次の世代へと伝えていく取り組みを進めています。

その中で、白石温麺も「100年フード」に選ばれており、地域の誇る伝統食として、これからも大切に継承されていくことが期待されています。